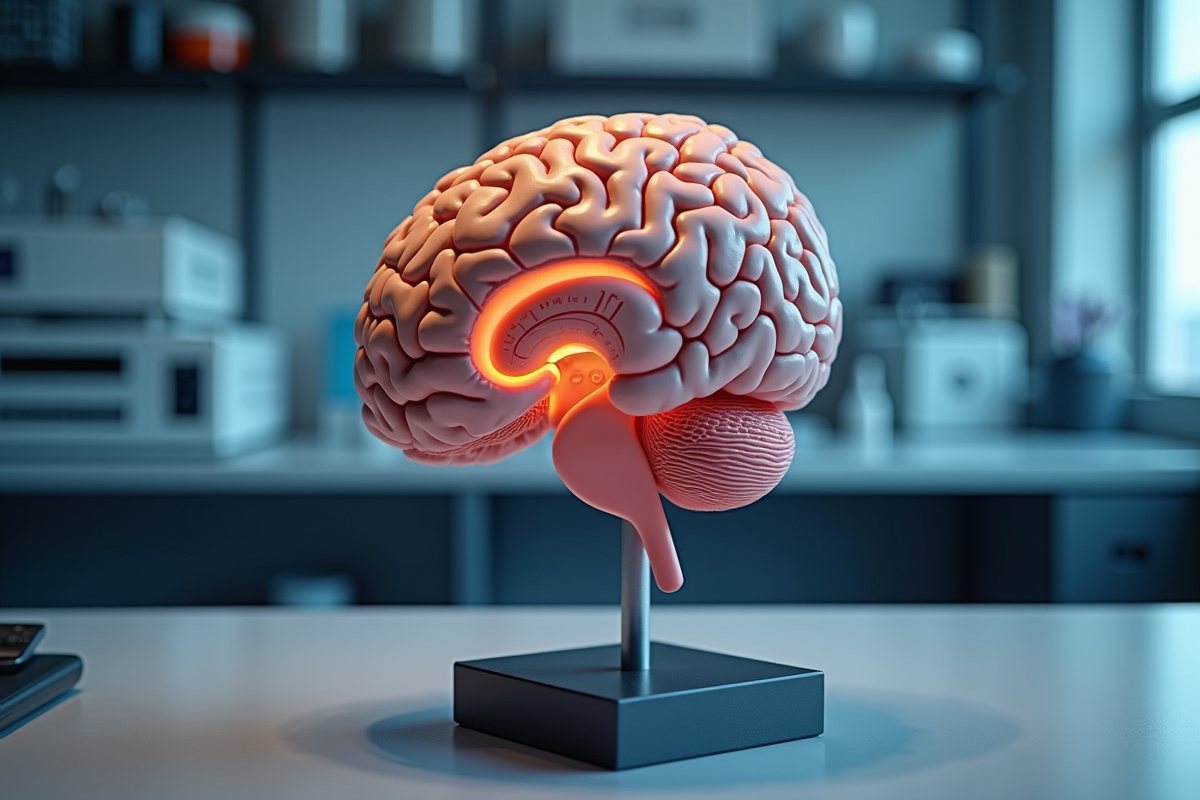

Les ventricules cérébraux, ces cavités remplies de liquide céphalorachidien, jouent un rôle fondamental dans la protection et le bon fonctionnement du cerveau. Diverses pathologies peuvent affecter ces structures, entraînant des complications sévères. Parmi les plus courantes figurent l’hydrocéphalie, où l’accumulation de liquide exerce une pression excessive sur le cerveau, et les tumeurs qui peuvent obstruer la circulation du liquide.

Les avancées récentes en imagerie médicale, comme l’IRM et le scanner, permettent des diagnostics plus précis et rapides. En termes de traitement, la chirurgie, incluant la pose de dérivations ventriculaires ou l’endoscopie, se révèle souvent nécessaire. La recherche continue d’explorer des options moins invasives pour améliorer la qualité de vie des patients.

Lire également : Bien choisir les lunettes de son enfant : pourquoi c'est important ?

Plan de l'article

Comprendre les ventricules cérébraux et leur rôle

Les ventricules cérébraux sont un système complexe de cavités interconnectées situées au cœur du cerveau. Ces cavités sont remplies de liquide céphalorachidien (LCR), qui joue un rôle fondamental dans la protection et le soutien des structures cérébrales. Le LCR circule à travers les ventricules, assurant une régulation de la pression intracrânienne et une élimination des déchets métaboliques.

Structure et fonction des ventricules

Le système ventriculaire se compose de quatre ventricules principaux :

A lire aussi : Qui peut prendre de la spiruline ?

- Les deux ventricules latéraux, situés dans les hémisphères cérébraux, sont les plus grands et les plus complexes.

- Le troisième ventricule, situé au centre du cerveau, relie les deux ventricules latéraux au quatrième ventricule.

- Le quatrième ventricule, situé entre le tronc cérébral et le cervelet, communique avec l’espace subarachnoïdien et la moelle épinière.

Chaque ventricule est tapissé de cellules épendymaires, qui produisent et régulent le LCR. Ce liquide circule en continu, absorbant les chocs et maintenant un environnement stable pour les neurones.

Pathologies et diagnostic

Les pathologies des ventricules cérébraux peuvent être variées. L’hydrocéphalie, par exemple, se caractérise par une accumulation excessive de LCR, entraînant une pression intracrânienne accrue. Les tumeurs, quant à elles, peuvent obstruer la circulation du LCR, provoquant des complications neurologiques sévères.

Le diagnostic repose sur des techniques d’imagerie avancées comme l’IRM et le scanner. Ces outils permettent de visualiser les structures internes du cerveau avec une grande précision, facilitant ainsi le repérage des anomalies et la planification des interventions chirurgicales.

Principales pathologies affectant les ventricules cérébraux

Hydrocéphalie

L’hydrocéphalie, caractérisée par une accumulation excessive de liquide céphalorachidien (LCR) dans les ventricules, peut entraîner une augmentation de la pression intracrânienne. Cette condition se divise en deux catégories : hydrocéphalie communicante et hydrocéphalie non communicante. La première résulte d’une mauvaise absorption du LCR, tandis que la seconde est due à une obstruction qui empêche le LCR de circuler librement. Les symptômes incluent des maux de tête, des nausées et des troubles cognitifs.

Tumeurs ventriculaires

Les tumeurs ventriculaires constituent une autre pathologie majeure. Elles peuvent être bénignes ou malignes et entravent souvent le flux normal du LCR, provoquant des symptômes similaires à ceux de l’hydrocéphalie. Les tumeurs de l’épendymome, par exemple, prennent naissance dans les cellules épendymaires tapissant les ventricules. Le diagnostic précoce et la localisation précise de la tumeur sont essentiels pour un traitement efficace.

Kystes arachnoïdiens

Les kystes arachnoïdiens sont des cavités remplies de LCR situées entre le cerveau et la membrane arachnoïdienne. Bien que souvent asymptomatiques, ces kystes peuvent, dans certains cas, exercer une pression sur les ventricules et provoquer une hydrocéphalie. Un suivi régulier par imagerie est recommandé pour surveiller leur évolution.

Traitements contemporains

Le traitement des pathologies des ventricules cérébraux repose sur une approche multidisciplinaire. Les options incluent :

- Chirurgie endoscopique : une technique peu invasive permettant de drainer le LCR ou de retirer les tumeurs.

- Shunts ventriculaires : dispositifs implantés pour dériver l’excès de LCR vers d’autres parties du corps.

- Thérapies médicamenteuses : utilisées pour réduire la production de LCR ou traiter les symptômes associés.

Le choix du traitement dépend de la nature et de la gravité de la pathologie, ainsi que de l’état de santé général du patient.

Diagnostic des pathologies des ventricules cérébraux

Imagerie médicale

Les techniques d’imagerie jouent un rôle central dans le diagnostic des pathologies des ventricules cérébraux. L’IRM (imagerie par résonance magnétique) demeure l’outil de référence, offrant une visualisation détaillée des structures cérébrales et permettant de détecter les anomalies avec une grande précision. Le scanner cérébral (CT scan) est aussi utilisé, notamment en cas d’urgence, pour évaluer la présence d’hémorragies ou de lésions osseuses.

Analyse du liquide céphalorachidien

L’analyse du liquide céphalorachidien (LCR) peut fournir des indices précieux. Une ponction lombaire permet de prélever ce liquide pour détecter des signes d’infection, de saignement ou de présence de cellules tumorales. Le LCR peut être analysé pour des marqueurs spécifiques, offrant ainsi des informations complémentaires au diagnostic par imagerie.

Neuropsychologie

Les évaluations neuropsychologiques sont essentielles pour identifier les déficits cognitifs et comportementaux associés aux pathologies des ventricules. Ces tests permettent de mesurer les impacts sur la mémoire, l’attention et d’autres fonctions cognitives. Les résultats orientent souvent vers d’autres investigations diagnostiques ou thérapeutiques.

Suivi clinique

Le suivi clinique régulier est fondamental pour évaluer l’évolution des pathologies et l’efficacité des traitements. Les consultations neurologiques permettent de surveiller les symptômes, d’ajuster les traitements et de détecter précocement toute complication. Le suivi repose sur une collaboration étroite entre les neurologues, neurochirurgiens et autres spécialistes.

Conclusion : La combinaison de ces différentes approches diagnostiques permet une prise en charge optimisée des pathologies des ventricules cérébraux.

Traitements contemporains des pathologies des ventricules cérébraux

Chirurgie

La neurochirurgie est souvent nécessaire pour traiter les pathologies des ventricules cérébraux. Les interventions courantes incluent :

- La dérivation ventriculopéritonéale : insertion d’un shunt pour drainer l’excès de liquide céphalorachidien (LCR) et réduire la pression intracrânienne.

- La ventriculostomie endoscopique du troisième ventricule : création d’une ouverture pour permettre au LCR de circuler librement.

- La résection chirurgicale des tumeurs ventriculaires : ablation des masses tumorales pour réduire les symptômes et prévenir les complications.

Traitements médicamenteux

Les traitements médicamenteux sont utilisés pour gérer les symptômes et les complications des pathologies ventriculaires. Ils incluent :

- Les diurétiques : pour réduire la production de LCR et diminuer la pression intracrânienne.

- Les corticostéroïdes : pour réduire l’inflammation et l’œdème cérébral.

- Les anticonvulsivants : pour prévenir et traiter les crises épileptiques associées aux pathologies ventriculaires.

Thérapies complémentaires

Les thérapies complémentaires peuvent améliorer la qualité de vie des patients :

- La rééducation neuropsychologique : pour aider les patients à retrouver leurs capacités cognitives et comportementales.

- La physiothérapie et l’ergothérapie : pour améliorer la motricité et l’autonomie des patients.

- Le soutien psychologique : pour accompagner les patients et leurs familles dans la gestion de la maladie et de ses impacts.

Avancées technologiques

Les avancées technologiques ont révolutionné le traitement des pathologies des ventricules cérébraux :

- La neuronavigation : pour guider les chirurgiens avec une précision millimétrique lors des interventions.

- Les endoscopes miniaturisés : pour réaliser des interventions moins invasives et réduire les risques post-opératoires.

- Les systèmes de surveillance intracrânienne : pour monitorer en temps réel la pression et le flux du LCR.